水城環境デザイン事務所

Mizushiro Environmental Design Studio

ここでは、保存の意味もかねて学生の頃に旅先などで描いた、様々なスケッチを載せています��。

このころは裸眼で細かい部分まで、良く見えていました。もっともっと書きまくれば良かったなと、老眼鏡が必要な今、思います。

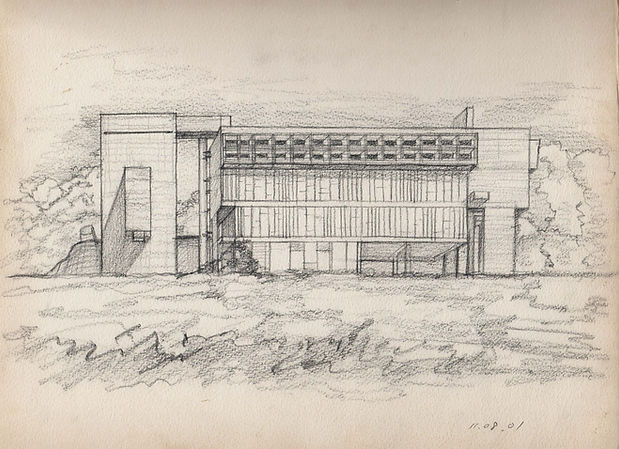

ラ・トゥーレット修道院

フランス、1960年竣工、

設計:ル・コルビュジェ

(スケッチ日、2001年8月)

コルビュジェが晩年の時に設計した修道院である。

ぜひ行きたい建物の一つであった。

修道士が使用していた部屋に宿泊することができると聞き、インターネットで予約をしたのだが、当日行くと、受付で予約は入っていないと言われ、そんなはずはないと予約時にプリントした紙を見せて、ようやく泊まれた、というハラハラした記憶がある。

建築を志す学生たちや若者が泊まっており、皆で朝食時などに話をした、そんな記憶がよみがえる。安藤忠雄もよく一人で来ていた、という話を聞いた。

その時に描いたスケッチであるが、今見てみるとパースがかかっていないので、だいぶ距離をとって、正面から描いたことがわかる。よく晴れた青空の下で、草の上に座って描いた。丘に修道院はあり、周りには何もなく自然が広がっていた。日本では見られない華奢なコンクリートの壁や、クセナキスの波動ガラス、ピロティ、屋上庭園等様々なエッセンスが、静謐な修道院という空間に盛り込まれていたのが、とても印象的であった。礼拝堂にはある時間になると光のビームが差し込んでくる。それはとてもドラマチックな光景であった。

あまりにも静かなので、自分のノイズ(ザーッという音)がうるさいと感じた初めての経験だった、それを他の外国人たちと朝食時に話したことをよく覚えている。

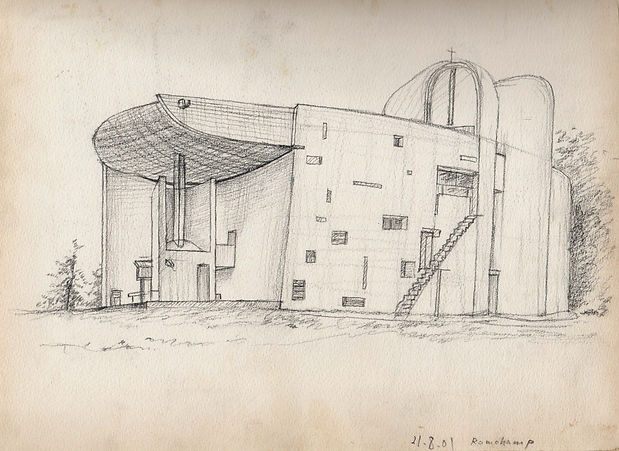

ラ・トゥーレット修道院

フランス、1960年竣工

設計:ル・コルビュジェ

(スケッチ日、2001年8月)

同じくラトゥーレット修道院のアプローチ部分から描いたものだ。

右の大きなボリュームはコンクリート打ち放しの礼拝堂であり、左奥に見えるのは受付があるエントランスだ。最初のスケッチでもわかる通り、礼拝堂の建物は分離しており、暗い、まるで秘密の地下通路をつたって行き来できるようになっている。

あえて暗い中を通らせた後で、光のトップライトを見せるというのは、憎い演出だ。

ロンシャンの礼拝堂

フランス、1955年竣工、

設計:ル・コルビュジェ

(スケッチ日、2001年8月)

ラトゥーレット修道院と同時期に作られた、この教会は同じ時期でありながら前者とは全く違う造形美で、コルビュジェの晩年の創造力、ものをつくる意欲には驚くべきものを感じる。

このスケッチは正面ではなく、背面から描いている。

恐らく正面は人もたくさん通るし、落ち着いて書く場所がなかったのでしょう。裏にはバックヤードがあり、芝生があり、ゆったりくつろげるスペースがあったので、(また写真などもあまり多くなかったので)ここから描いたんだと思います。

垂直、水平な部材はあまりなく、蟹にヒントを得て作られたともいわれる構造美は、建築であるとともに、美しい光の彫刻でもあります。

フランスの街中の風景

フランス(スケッチ日、2001年8月)

フランスのどこかの街の風景。

時間があまりないので書ききれなかったが、教会のような建物の入り口部分では、アイスクリーム屋がアイスを売っていた。私には初めての風景だが、街の片隅で、いつも通りの営みが行われていた。

路地の幅と奥行き、そして街のランドマークとしての教会、落ち着きや安心感は、石の統一感やスケールからくるものであろう。歴史と新しさが共存している。人々の営みは、街の中で少しずつ形を変えながら、長い年月を経てこの瞬間の姿になっている。

いま、この町はどのような光景になっているだろうか。

琵琶湖疎水(インクライン)

京都、1890年竣工(通水)

(スケッチ日、2000年5月)

京都南禅寺境内を通るレンガ造りの琵琶湖疎水である。今でも水の流れがあり、遺跡でありながら現在も生きている、という部分に大きな魅力を感じたものだ。ここから画面の左に向かってどんどんそのアーチが高くなってゆくのだが、当時の私はなぜかこの場所が気に入ったようだ。

絵を描いていると、南禅寺に境内に住んでいるお爺さんに声を掛けられ、お茶でも飲みに来いと言われ、中へ入れていただいて色々お話をさせていただいた。借景が見事な和室で、お茶もとても香ばしくておいしかった記憶がよみがえる。

帰り際に「海外へ渡った俳句」という文庫本もいただいた。もうお会いすることは叶わないかもしれないが、その後どうされただろうかと時折、思う。

スケッチは旅の記憶と結びつく。手間もかかるし時間もかかるが、何か目には見えないものを得ているとも感じる。

新島旧邸

京都御所、1878年竣工

設計:不詳

(スケッチ日、2000年5月)

この頃、京都で自転車を買って、建築マップ片手に色々な建物や場所を見て回る旅をした。そして気に入ったものがあったら、腰を据えてじっくりと水彩スケッチを描く、というようなことをしていた。

京都における木造最古の洋風建築とのことだが、今見ても、その軽やかさ、そして何か新しさを感じる風のようなものを感じる。中には入れなかったが、ぜひ内部も見てみたいと、今でも感じさせる。

美大受験の時に予備校で習った書き方を崩したいと思いつつ、つい同じような書き方になってしまうな、と当時は考えていた。

大河内山荘

京都市右京区、1931~1962年

設計:大河内伝次郎

(スケッチ日、2000年5月)

嵐山近くにある映画俳優の自邸だそうだ。

広い庭園のような中にたたずんでいた記憶がある。

屋根の形の美しさ、跳ね上げの蔀戸など洗練されたこだわりを感じさせる美しい住宅だ。

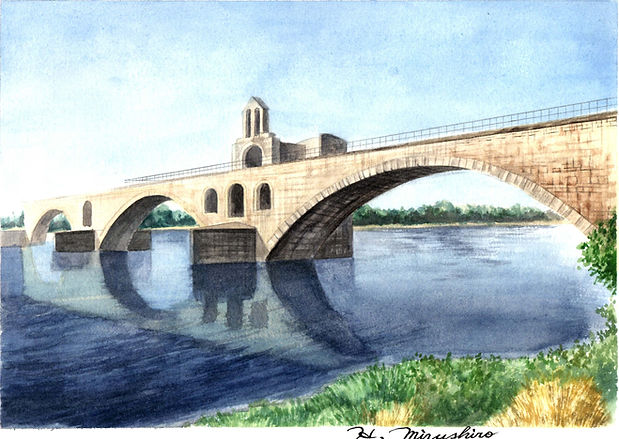

サン・ベネゼ橋

フランス、1177-1185年、

(スケッチ日、1996年)

フランス、アヴィニヨンのローヌ川にかかる石のアーチ橋である。これは写真から水彩に起こしたものである。練習を兼ねて、水彩紙ではなく、ケント紙に水彩絵の具で上手にかけるか、ということで書いてみた記憶がある。アーチ橋としてはミニマムな作りであり、アーチ頂部の桁の薄さなど、美しさは際立っている。

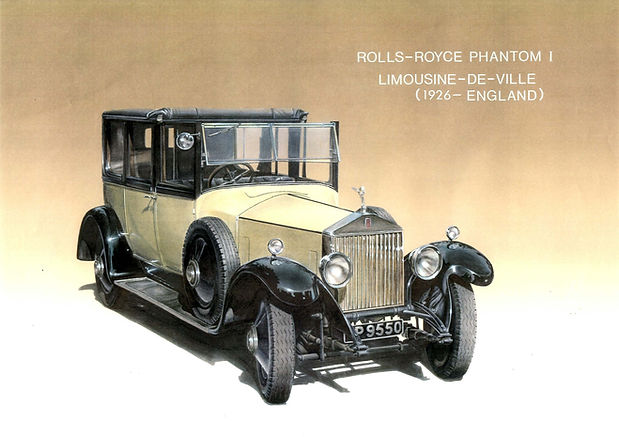

ROLLS ROYCE PHANTOM Ⅰ LIMOUSINE-DE-VILLE

1926年 ENGLAND

(スケッチ日、1997年頃)

学生の当時、研究室にマーカースケッチテクニックの本があった。コピックというマーカーとパステル、そして今は無きベロールイーグルカラーの色鉛筆を組み合わせ、様々なデザイン画が掲載されており、

「マーカーでこんなに表現できるのか」

と思い、ちょっと練習してみよう、と思って書いたのがこのスケッチだ。原画は見失ってしまい、カラーコピーだけが残っていたので、少し画質が悪くなっている。

書き方としては、まずグレー系のマーカーで陰影を描いてゆき、パステルを用いて広い面に色をのせ、色鉛筆で細かい箇所を書いてゆき、最後にホワイトで仕上げる、という感じだった。完全アナログなので、背景はグラデーションの紙を買ってきて、そこに車の絵を張り付けている。文字はカッティングシールで一文字づつ転写している。

思いのほか上手くかけたなと思っていたが、指導教授に、

「こんな絵を書いて喜んでるんじゃない、自分でデザインしたものを書きなさい」

と言われ、ほめてもらえず残念だったことを覚えている。しかし、今見るとよく細かい箇所まで見て書いており、当然メガネなんぞ使ってないので、なんと目が良かったことかと驚くばかりである。